Porte-Avions Clemenceau

Et oui, j'aime toujours mon bon vieux « Clem ». Même débaptisé en Q790, appellation officielle d'une vieille coque mal en point, dénomination que je ne veux pas connaître ; pour moi, il reste R98, le « Clem ».

J'avais même pas vingt ans, c'était le 13 décembre 1963, en tant que Matelot BP3 ELAER, après cinq semaines passées à Hourtin, que je me retrouvait face à l'énorme masse du porte-avions, à Brest.

J'en ai franchi la coupée, un sac sur l'épaule (Affaires pliées au carré - 25 x 25), une valise métallique noire à la main, engoncé dans mon caban, mais n'oubliant pas, comme il est d'usage, de saluer le drapeau d'un coup tête vers la poupe.

Émotion difficile à transcrire pour qui ne la jamais vécue, de ressentir l'impression d'être absorbé par un monstre d'acier. Tout d'un coup je sursaute surpris d'entendre pour la première fois le son métallique des hauts parleurs diffusant les informations nécessaires à la vie du bord, intonations si particulières, inoubliables.

Arrive enfin le moment où je parviens dans le poste qui sera le mien pendant 17 mois, celui du STA « Service Technique Aéronautique » en partage avec les « Flottilles » en T0410 dernier poste à l'arrière sous le pont d'envol. L'installation se fait tranquillement, les nouveaux collègues, dont certains deviendront des copains, m'aident et me donnent quelques tuyaux utiles. Enfin le soir arrive, je suis crevé. Je grimpe dans ma bannette - coup de chance, c'est celle du milieu, la plus facile d'accès - pour ma première nuit à bord, je dors mal, je ressens une impression d'étouffement ; l'espace vital est réduit, mais je m'y ferais vite.

Que s'est-il passé avec le « Clem » entre le 13 décembre 1963 et le 5 mai 1965 ?

1963

- 11 février au 23 mars : Participation à la croisière de l'escadre avec la 4.F (Alizé), le 16.F (Aquilon) (HSS). Escales à Las Palmas (grande Canarie) , à Dakar le 21, à Abidjan le 26 février, Pointe Noire puis Libreville du 6 au 10 mars et à Casablanca du 15 au 19 mars.

- 6 au 10 août : Transit Toulon-Brest. Grand carénage pendant 7 mois.

1964

- 17 au 20 mars : Essais machines sur la base des Glénans.

- 8 au 14 juin : Transit Brest-Toulon avec escale à Gibraltar les 11 et 12 juin.

- 1er juillet : Début du tournage à quai du film « Le ciel sur la tête » du réalisateur Yves Ciampi, avec l'acteur Jacques Monod dans le rôle du « Pacha ».

- 29 juillet au 9 août : Poursuite du tournage du film à la mer au large des côtes de Provence, avec un groupe aérien composé d'Alizé et d'Étendard.

- 7 au 23 octobre : Participation à la sortie d'escadre Lavezzi II de part et d'autre des bouches de Bonifacio. Escale à La Spezzia du 9 au 12 et à Ajaccio les 17 et 18. Exercice ASM Libeccio.

- 4 novembre au 17 décembre : Stage au Centre d'entraînement de la flotte sous la forme de cinq courtes sorties avec des groupes aériens mixtes, avions-hélicoptères, difficiles à mettre en oeuvre simultanément. Exercices de défense aérienne et de lutte ASM.

1965

- 22 février au 26 mars : Participation à la croisière d'escadre Lobos centrée principalement dans la région des îles Canaries. Groupe aérien composé de la 4.F (Alizé), de la 31.F et de la 33.F (hélicoptères HSS). Escales à Mers-el-Kébir (24-26 février), Madère (2-5 mars), Las Palmas (12-17 mars), Casablanca (19-23 mars). Exercice d'assaut héliporté franco-espagnol dans l'île de Fuerteventura les 9-10 mars.

- 28 avril au 9 mai : Premiers appontages de jour sur le Clemenceau de quatre intercepteurs tous temps F8E (FN) Crusader récemment livrés à l'aéronautique navale par la firme Ling-Temco-Vought

- 12 mai au 25 juin : Sorties au large des côtes de Provence et de Corse. Participation à l'exercice OTAN Fair Game III (17-26 mai), à l'exercice d'intervention Alligator en Corse (10-12 juin) et escale à Palma de Majorque (18-21 juin)

- 14 au 16 octobre : Participation à la sortie d'escadre Lavezzi III au large des côtes de Provence et de Corse.

- 16 au 25 novembre : Sortie d'entraînement avec escale à Ajaccio du 20 au 22.

- 30 novembre au 11 décembre : Transit Toulon Brest avec escale à Lisbonne du 3 au 6 décembre.

Fin printemps 1964, Porte-Avions Clemenceau au large de Toulon pour effectuer des essais des canons de 100 après modifications des radars de poursuite et des systèmes d'asservissement (Huit canons capables de tirer chacun un coup par seconde, quatre sur chaque bord, deux par deux à la poupe et à la proue, pilotés indépendamment les uns des autres par huit radars de poursuite). J'étais à bâbord arrière, sur le pont d'envol, un casque sur les oreilles, jumelles sur les yeux (Merci au Capitaine de Frégate Tardieu), en train de regarder les impacts sur la cible tractée lorsqu'un obus a coupé le câble ; un des radars et son canon associé ont suivi la chute de la cible, l'autre a remonté le câble en le cisaillant petits bouts par petits bouts ; heureusement que le câble était d'une bonne longueur, sinon l'avion tracteur y passait. C'était en 1964, je vous laisse augurer ce qu'il peut en être maintenant au niveau de la précision.

Fiche technique éditée par la Marine Nationale

Marine Nationale

Le Porte-avions Clemenceau

Service Presse Information

2, Rue Royale - PARIS

L.C.A.N. Off. 7662

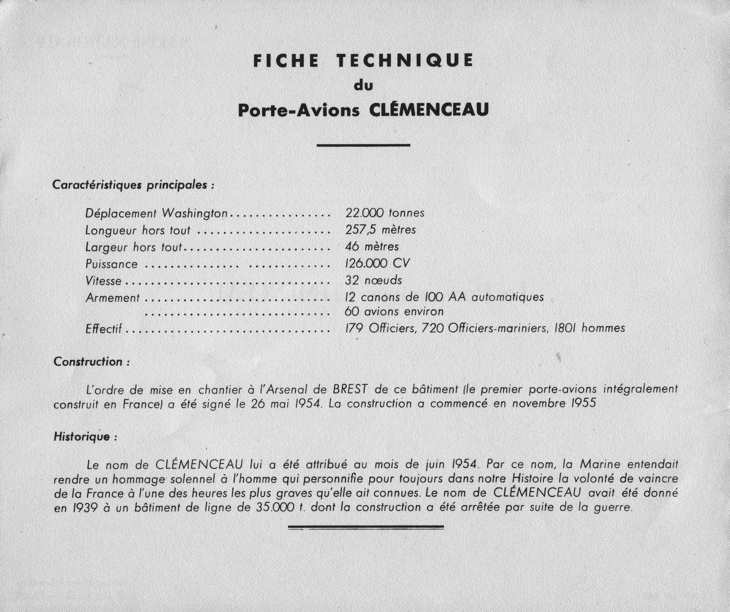

FICHE TECHNIQUE du Porte-Avions CLÉMENCEAU

| Déplacement Washington |

22.000 tonnes |

| Longueur hors tout | 257,5 mètres |

| Largeur hors tout | 46 mètres |

| Puissance | 126.000 CV |

| Vitesse | 32 nœuds |

| Armement | 12 canons de 100 AA automatiques 60 avions environ |

| Effectif 179 Officiers, 720 Officiers-mariniers, 1801 hommes | |

Construction :

L'ordre de mise en chantier à l'Arsenal de BREST de ce bâtiment (le premier porte-avions intégralement construit en France) a été signé le 26 mai 1954. La construction a commencé en novembre 1955.

Historique :

Le nom de CLÉMENCEAU lui a été attribué au mois de juin 1954. Par ce nom, la Marine entendait rendre un hommage solennel à l'homme qui personnifie pour toujours dans notre Histoire la volonté de vaincre de la France à l'une des heures les plus graves qu'elle ait connues. Le nom de CLÉMENCEAU avait été donné en 1939 à un bâtiment de ligne de 35.000 t. dont la construction a été arrêtée par suite de la guerre.

EMPLOI OPÉRATIONNEL

Le porte-avions CLÉMENCEAU qui appartient à la classe des porte-avions de combat légers sera l'unité la plus moderne de la Flotte française et recevra les derniers perfectionnements mis au point en Grande-Bretagne et aux États-Unis.

Le pont oblique permet d'apponter sans interférer avec le " parking " des avions, ce qui augmente sa capacité et celle de tout le porte-avions.

Les catapultes à vapeur ont été mises au point en Grande-Bretagne et adoptées depuis par les Américains (comme, d'ailleurs, les ponts obliques et les miroirs d'appontage). Celles du CLÉMENCEAU permettront le catapultage des avions les plus modernes qui, en raison de leur poids et surtout leur vitesse de décollage, ne pouvaient plus être lancés par les anciennes catapultes hydrauliques.

Une autre innovation dans la Marine Française est le miroir d'appontage. Ce dispositif remplace avantageusement l'officier d'appontage chargé de guider les pilotes à l'appontage par signaux à bras conventionnels.

Les avions prévus pour l'armement du CLÉMENCEAU sont les avions à réaction du type Aquilon et les avions de lutte anti-sous-marine Breguet Alizé.

Le CLÉMENCEAU entrera en service en 1960.

Au nom du « Clem »

Désarmé en 1997, le porte-avions « Clemenceau » connaît une triste fin à Toulon. En attendant que sa carcasse soit livrée aux ferrailleurs, les anciens marins, nostalgiques, se souviennent de la vie à bord. Des hauteurs de Toulon, la vue plonge sur la rade et s'échappe vers la Méditerranée. Au-delà de l'horizon, il y a Naples, Dakar, Djibouti, Bombay, Rio, Diégo Suarez, Tahiti... Le porte-avions Clemenceau n'y emmènera plus personne, il ne débarquera plus des palanquées de permissionnaires portant pompon ou casquette galonnée. En quelque quarante années de service, 40 000 servants ont ainsi descendu l'échelle de coupée, de Larnaka (Chypre) à Panama, roulant des mécaniques autant par fierté que pour se réhabituer au plancher des vaches.

Condamné à rester à quai, le vieux « Clem », comme ils l'appellent tous, n'est plus qu'un monstre gris de 265 mètres et de 24 000 tonnes. Désarmé depuis le 25 septembre 1997, il résiste tant bien que mal aux assauts de la rouille : les multiples épaisseurs de peinture reçues du temps où il était encore le fleuron de la marine, voire le dépositaire de la fierté nationale, lui conservent une livrée honorable. Mais, à y regarder de plus près, ce n'est plus qu'une coquille vide : les hélices ont été retirées, l'intérieur désossé, le reste promis aux ferrailleurs...

« Un camarade l'a visité récemment. Tout était arraché. Il en était malade. Moi, je ne veux pas voir ça. », raconte Francis Sauve. Ce major, âgé de 61 ans, a passé quatorze années à bord. Chargé des catapultes - les engins destinés à faciliter le décollage des avions -, il a ainsi propulsé, de 0 à 117 noeuds (216 km/h) en 50 mètres, des milliers d'appareils de tous types et même une voiture pour les besoins d'une publicité. « Ce bateau, explique-t-il, on lui parlait. Par gros temps, quand les lames balayaient le pont d'envol, quand on sentait les joints travailler, je lui disais : « Putain, t'en chies ! » On l'a entretenu, on l'a réparé de nos mains. » À ses côtés, Robert Barsacq, 59 ans, trésorier du bord pendant quatre ans, s'en remet à Lamartine : « Objets inanimés, avez-vous donc une âme ? »

Regardant le « Clem » depuis le promontoire, les deux anciens lèvent l'ancre vers des souvenirs de bout du monde. Ils en ont fait des « ronds dans l'eau », d'un océan l'autre ! C'était au temps où ce navire de 126 000 chevaux pouvait filer ses 32 noeuds (60 km/h), accueillir 2 000 hommes, embarquer une quarantaine d'avions et aussi transporter la bombe atomique quand de besoin, en jouant à cache-cache avec les sous-marins soviétiques.

Entre sa mise à l'eau à Brest, le 21 décembre 1957, et son désarmement, en 1997, à Toulon, il aura parcouru 1 million de milles (1,852 million de kilomètres), des eaux noires de la Baltique aux lagons turquoise du Pacifique. Quarante-huit fois le tour du globe ! Bref, « un bon petit bateau », comme le résume l'amiral Antoine Sanguinetti, qui en fut le commandant, le pacha, en 1967 et en 1968.

De l'extérieur, la vie d'un marin sur un tel bateau ressemble à une longue claustration dans une boîte de conserve munie en tout et pour tout de quatre hublots à l'avant. « La première fois que je suis monté à bord, ça sentait le fennec, se souvient Pierre Lopez, 50 ans, ancien cuisinier du porte-avions. Et puis on s'habitue. On pouvait prendre l'air sur les passerelles extérieures, mais je me souviens être resté une fois quinze jours sans sortir. À l'intérieur, on était toujours en lumière artificielle, blanche le jour, rouge la nuit. À un moment, cela faisait clac ! et l'on changeait de couleur. J'ai vu mieux comme coucher de soleil ! »

Le travail était organisé en décades, non en semaines. Quant aux journées, elles étaient tronçonnées en bordées (12 heures), en tiers ou en quarts qui s'enchaînaient selon les besoins. Chaque jour, les sirènes appelaient à des exercices et venaient interrompre des nuits déjà trop courtes. Le défilé du temps s'en trouvait perturbé, les organismes aussi. « Une fatigue permanente s'installait, puis tournait à une sorte d'euphorie », explique Bruno Michel, 40 ans, appelé à 19 ans à bord du porte-avions. « Au bout de dix jours, les hommes prenaient tous la même pâleur », raconte François Le Vern, 70 ans, un infirmier qui a connu les quatre premières années du navire. Il y avait encore le fracas des avions, les bruits de la carcasse, les relents de kérosène, les inconvénients de la promiscuité...

Si les officiers avaient droit à des cabines individuelles, l'ordinaire devait s'entasser jusqu'à cinquante dans une carrée. Les couchettes, surnommées les « cailles », étaient superposées sur trois niveaux. Un rideau permettait d'entretenir un semblant d'intimité. Lorsque le bateau croisait dans le détroit d'Ormuz, le système d'air conditionné capitulait devant plus fort que lui, et la température atteignait les 40 degrés dans les coursives. Parfois, c'était au contraire un vent glacial qui balayait la piste, empêchant les marins de se tenir debout.

L'ordonnancement du bord répondait à des codes précis où la hiérarchie n'était pas la loi d'airain. Certes, un marin devait s'effacer devant son supérieur aux échelles ou aux portes étanches ; mais, si l'officier ne respectait pas les règles de circulation, il n'avait plus de priorité. Des conseils d'unité, réunions syndicales hebdomadaires qui ne disaient pas leur nom, permettaient de mettre à plat les problèmes.

Les contacts avec la famille se faisaient par correspondance, sauf cas de force majeure. L'éloignement pesait lorsque les missions s'éternisaient plusieurs mois. Le mal du pays montait parfois, les cas de déprime n'étaient pas rares. « Certains n'ont jamais pu se faire à cette vie », admet Pierre Lopez, l'ancien cuisinier. Plusieurs suicides ont marqué l'histoire du navire. « Un garçon s'est jeté à la mer après avoir reçu une lettre de rupture de sa fiancée, raconte Jean-Pierre Mir, contrôleur aérien à bord du « Clem » pendant sept ans. Ce jour-là, on n'a plus entendu que le ronflement des machines pendant le reste de la journée. »

Les temps libres se passaient à jouer aux cartes ou, plus tard, à regarder des vidéos. On se lançait aussi des défis : après un pari, M. Lopez se souvient avoir préparé avec un collègue 2 000 oeufs au plat pour l'équipage. La routine, qui ne tournait que rarement à l'ennui, était brisée quand les haut-parleurs crachaient « Ici le commandant », signe infaillible d'une nouvelle importante. Des soirées étaient organisées, des bizutages aussi, souvent empreints d'une poésie gaillarde : les novices devaient aller chercher les « chaussures antiroulis » par gros temps ou des « bons de saillie » avant les escales.

Les permissions à terre étaient très attendues. « N'oubliez pas que vous représentez la France », ressassaient les commandants. « Les zones qu'il ne fallait pas fréquenter étaient souvent listées. Les supérieurs étaient ainsi sûrs de nous retrouver là », plaisante un vétéran. Un soupir, et puis il ajoute : « N'empêche que, avec le sida, les escales ont beaucoup perdu. » Bruno Michel se souvient, lui, de la règle d'or : « Une bonne bouffe, une bonne cuite. » Robert Barsacq, le trésorier, avançait les soldes et payait les pots cassés le cas échéant. « Un jour, raconte-t-il, un paysan est venu avec la police locale me demander le prix d'une vache écrasée par un matelot en voiture. L'insolite, c'est que la pauvre bête avait été tuée dans son champ ! »

Le bord avait ses personnages, ses « figures ». Par exemple « Lulu », mécanicien à l'humeur ombrageuse, mais au génie incontesté. « Nous avons participé à des manoeuvres avec l'US Navy,se souvient Francis Sauve. Les Américains nous ont fait visiter un de leurs porte-avions, capable d'embarquer 6 000 personnes. Ils nous ont montré tous leurs ordinateurs, leur matériel bourré d'électronique. Quand ils sont venus sur le Clemenceau, moi, je les ai juste présentés à « Lulu », qui a fabriqué un boulon devant eux. Ils étaient épatés. »

« La vie était dure, mais merveilleuse », résume Jean-Alain Kergoat, 77 ans. L'adjudant a participé, en 1959, aux premiers essais en mer d'Iroise du navire tout frais sorti de l'arsenal. Des débuts qui furent aussi difficiles que ceux du Charles-de-Gaulle quarante ans plus tard : le Clemenceau est plus d'une fois rentré au bassin de radoub pour des modifications.

Directeur du pont d'envol, Jean-Alain Kergoat était l'un des « chiens jaunes » chargés d'orchestrer le ballet des avions sur la piste. Il s'enorgueillit d'avoir géré le premier appontage. Et 77 562 ont suivi. Ces secondes d'extrême précision ont assuré le prestige des as de l'aéronavale, une caste à part à bord du « Clem ». Des noms sont restés célèbres, ou plutôt des surnoms : « Grand Duc », « Speedy Gonzalez »...

Aux commandes d'un Fouga Magister, le vice-amiral d'escadre Alain Oudot de Dainville garde, de sa première tentative au large de la Bretagne, un numéro de macaron (3 400) et le souvenir d'un échec. « Il y avait trop de roulis, j'ai dû revenir à terre », raconte-t-il. Le pilote a totalisé par la suite 350 appontages entre 1972 et 1983. « On voit le navire et la piste, minuscule au-dessous. On se demande si l'on va y arriver », confie-t-il. De nombreux accidents ont émaillé l'histoire du Clemenceau, coûtant parfois la vie aux pilotes ou au personnel des pistes. En 1979, le déclenchement intempestif d'une catapulte a ainsi tué trois personnes.

Pacha du « Clem » entre 1993 et 1995, Alain Oudot de Dainville a encore en mémoire l'atterrissage d'un Etendard touché par un missile au-dessus de Gorazde (Bosnie), le 14 avril 1994. « J'ai demandé par haut-parleur des volontaires pour parer à toute éventualité et j'ai vu tous les gars monter vers la piste. C'était émouvant. » L'avion est finalement parvenu à se poser, criblé d'éclats. Son pilote, Pierre Clary, y gagnera sa réputation.

Prolixes, et parfois hâbleurs, les anciens sont en revanche pudiques sur les coups durs. « J'ai vu disparaître des amis », lâche Alain Oudot de Dainville, sans vouloir en dire davantage. Lorsque à la tenue conventionnelle en coton bleu marine se substituait l'uniforme gris de combat, l'ambiance changeait. Dans les situations de crise, notamment d'alerte nucléaire, chimique ou bactériologique, les différents compartiments étanches, baptisés « alpha », « bravo » ou « tango », étaient fermés de l'extérieur. « Ma cuisine jouxtait la réserve de munitions, et j'étais enfermé là », se rappelle M. Lopez. « Je dormais juste au-dessus de la bombe atomique, mais je ne l'ai su qu'après », ajoute Bruno Michel.

Yougoslavie, Irak, Liban... Le « Clem » a été plus d'une fois envoyé dans des zones de conflit. M. Michel gardera ainsi en mémoire sa démobilisation, le 23 octobre 1983 au matin, au large de Beyrouth. Dans la nuit, un camion piégé avait détruit le cantonnement des parachutistes de la mission Drakkar (58 morts). « Quitter le bateau dans ces conditions, cela a été très dur, se souvient-il. Sur le pont, avant d'embarquer dans l'hélicoptère, mon adjudant de compagnie a ajusté mon écharpe de manière réglementaire et m'a dit : « Allez, salut gamin, à bientôt. » » Rapatrié, l'appelé n'a pas vu arriver les premiers blessés traités dans l'hôpital de bord. « Des gars ont été envoyés à terre pour travailler au chalumeau dans les décombres. Ils revenaient le soir fracassés », se souvient M. Sauve.

M. Sanguinetti raconte également avec retenue les tentatives désespérées pour retrouver le sous-marin Minerve, disparu en plongée avec 52 hommes d'équipage le 27 janvier 1968. Il se rappelle aussi de la première explosion aérienne, dans le Pacifique. « Les compteurs Geiger crépitaient, mais il n'y avait aucun risque puisque c'était écrit sur les papiers officiels », ironise-t-il. De son passage comme pacha, l'amiral retient aussi ce qu'il estime être de l'ostracisme de la part de la Marine nationale à l'égard du Clemenceau. « Pour eux, un bateau avec des avions dessus était contre nature », assure-t-il.

Après son désarmement, une association d'anciens s'est créée, en 1998, pour combler ce vide. Le 25 octobre 2003, ils étaient une cinquantaine, une coupe de Champagne à la main, quand leur vieux « Clem » a été remorqué pour ce qui devait être son dernier voyage vers les chantiers de démolition de Gijon (Espagne). Ils ont souri quand cet ultime périple a tourné à l'imbroglio juridique. Ils ont suivi la dérive du briscard des mers au large d'Hyères (Var), pendant les tempêtes de l'automne. « Il ne veut pas mourir. Il a brisé ses amarres pour repartir », assure M. Sauve.

L'association milite pour que le porte-avions soit coulé et serve de récif artificiel que visiteront les plongeurs. « Les vieilles pierres de Vauban, on les classe bien ! », justifie Robert Barsacq. Mais « la raison veut qu'il soit ferraillé », reconnaît M. Oudot de Dainville, aujourd'hui à l'état-major de la Marine nationale. Le contrat pour le désamiantage du bateau à Toulon est en cours de finalisation avec une entreprise allemande. Cette énième procédure offre un nouveau sursis au navire. Révulsés par le sort qui lui est promis, beaucoup aimeraient, comme Antoine Sanguinetti, qu'il obtienne simplement ce qu'il mérite : »le respect ».

Benoît Hopquin

Article paru dans « Le Monde » édition du 20 janvier 2004